|

Опрос на сайте |

|

|

| В Вологодской области продавать алкогольную продукцию решили только 2 часа в день. Оцените действия чиновников по данному вопросу: |

|

|

|

|

|

|

Облако тегов |

|

|

Алакуртти, Арктика, безработица, вакансии, Великая Отечественная война, Владислав Трошин, война, ГЭС, День города, День Победы, детский писатель, животные, интервенция, история, Кандалакша, Кандалакшский залив, Кандалакшский заповедник, кандалакшский лабиринт, Кандалакшский район, Колвица, Кольский полуостров, конкурсы, лабиринт, Лапландия, медведи, монастырь, Мурман, Мурманская область, Олег Бундур, Поморы, почта россии, праздник, путешествие, стихи, туризм, Умба, ФНС, центр занятости, Экология, энергетикаПоказать все теги |

|

|

|

|

|

|

С Новым годом!

.

|

|

Первый фотограф Русской Лапландии |

Это интересно |

|

|

Первый фотограф Русской Лапландии –

турист, этнограф, экономист Йенс Андреас Фриис

|

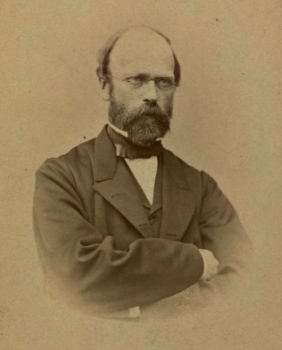

| Йенс Андреас Фриис |

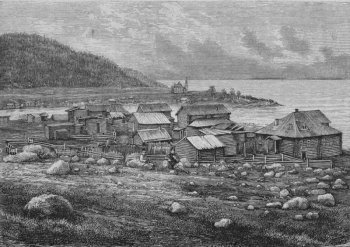

Норвежский лингвист, профессор саамского и финского языков университета Христиании Йенс Андреас Фриис — один из крупнейших исследователей саамского языка и саамской мифологии. В 1871 году вышла книга Фрииса «Финнмарк, Русская Лапландия и Северная Карелия. Изображения земли и людей», описывающая его путешествие. Интересно, что в конце XIX века ещё не умели тиражировать фотографии, поэтому иллюстрируют книгу изготовленные по фото гравюры. В изначальном виде снимки из поездки выложены Национальной библиотекой Норвегии.

Судно, на котором находился путешественник, пересекло границу между Норвегией и Россией 25 июня 1867 года. Йенс Андреас хорошо знал саамский язык, поэтому мог общаться с кольскими саамами, хотя их диалект отличался от известного писателю. Отлично он знал и карело-финский эпос «Калевала» и воспринимал русскую Лапландию, куда держал путь, как сказочный мир «лапландских чародеев».

|

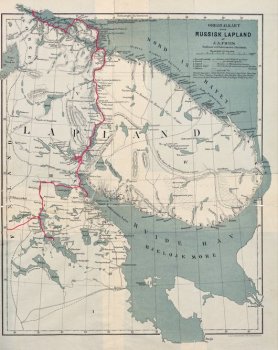

| Маршрут Йенса Фрииса |

Писатель собирал саамские рассказы и легенды: какие-то были уже знакомы ему, какие-то он потом узнавал в сказаниях русских поморов. Такова, например, песня о великане Анике, который терроризировал рыбаков и был побеждён удивительно сильным мальчиком. Однажды Фриис обнаружил в саамском жилище требник, переведённый им на северосаамский диалект. Выяснилось, что на Кольском берегу обитает несколько семей саамов-лютеран, чьи обычаи, язык и одежда существенно отличались от кольских саамов.

Йенс Андреас интересовался не только саамами. Увлекали его и обычаи живущих на Кольском берегу финнов, и поселения русских рыбаков, и карелы. Он с восторгом описывал «обжаренный и запечённый в пшеничном хлебе лосось, который у русских называется «пирог», у карелов – «колыбака» (скорее всего, это была кулебяка)», с восхищением и ужасом – «ещё одно доказательство русской выносливости, когда голое, красное и дымящееся тело выбежало из бани и бросилось в реку, чтобы охладиться»; составлял своеобразный разговорник, упоминая такие полезные выражения, как «Pokomo blagadario» (что-то вроде «Покорно благодарим») или «Dovolno», долженствующее обозначать «Мы больше не хотим чаю, достаточно».

От Колы к Кандалакше

|

|

|

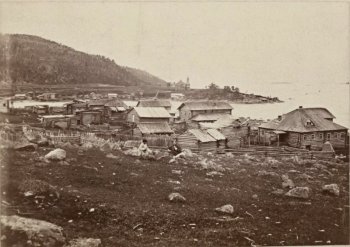

| Кандалакша 1867 год. Фото Фрииса |

|

Гравюра из книги Фрииса. |

Посетив только отстраивающуюся после бомбардировки англичанами Колу, 16 июля путешественники отправились пешком вглубь полуострова. Двигаясь с севера на юг – до Имандры, а затем к Кандалакше, Фриис исправлял неточные карты и делал подробные записи о биологии, географии и климате местности. На основе своих наблюдений и бесед с местными жителями он составил картину возможностей освоения Русской Лапландии. "Я дам некоторые сведения о рыболовстве вдоль северного побережья Лапландии и покажу, что оно настолько богато, что Россия могла не только отдать бедной Финляндии часть своего неиспользованного изобилия, чтобы её населению не приходилось прибегать к Норвегии, но при правильном его употреблении могла бы, как говорит один русский автор Долинский, «насытить всё население Европы рыбой и смазать все машины Европы рыбьим жиром", — в частности писал он.

«Некоторые сведения», однако, заняли большую часть книги. Йенс Андреас подробно изучил способы хозяйствования рыбаков от северного до южного побережий Кольского полуострова и динамику спроса на рыбу среди русских купцов, детально изложил особенности самых крупных рыбацких становищ, технологию судостроения, ловли и переработки рыбы. Рассказал путешественник и о противоречивой истории сотрудничества и соперничества рыбаков Русской Лапландии и Финнмарка, и о торговых отношениях России и Норвегии, и о начинавшейся в те годы централизованной колонизации Мурманского берега.

Фриис сравнивал характеры народов, населяющих Русскую Лапландию, с точки зрения колонизаторского потенциала, цитируя Матиаса Александра Кастрена, финского и русского языковеда и исследователя Лапландии.

| "Для русских, финнов, карелов и лопарей открыты одни и те же источники пропитания, но они наделены от природы неодинаковыми способностями, и каждый избирает занятие, соответствующее его особенной природе. Таким образом, русские — торговцы, финны и карелы — земледельцы, а лопари — охотники и рыболовы. Русские в особенности имеют весьма отчетливую склонность к беспокойной жизни, к торговле и предпринимательству. Они ненавидят однообразное спокойствие, составляющее высшее счастье карелов и тем более финнов. Их желание – бродить по окрестностям и издалека приносить домой сокровища. Так их вскоре находят в Архангельском порту, потом на берегу Мурмана, затем вокруг заливов Финмарка, а зимой они вновь встречаются на улицах Москвы и площадях Новгорода. Но и те, у кого нет средств на такие дальние путешествия, не остаются дома. Они бороздят волны Белого моря, ловят рыбу и морского зверя; ибо это аксиома, что кто хочет есть хлеба зимой, тот не должен лежать дома летом. Земледелие и животноводство, напротив, являются именно теми отраслями промышленности, которые особенно подходят для природы Финляндии. Финн любит эти занятия, и для его благополучия необходим мирок, где он один, свободно и независимо, может править и властвовать. Вот почему он часто меняет беззаботную жизнь под чужим владычеством на бедный дом в глуши, так как находит, что вкуснее пить воду из кувшина в своём доме, чем пиво из серебряной кружки в чужой обители" |

Практичный норвежец отмечал, что традиционный русский уклад плохо ложится на лапландскую почву:

Практичный норвежец отмечал, что традиционный русский уклад плохо ложится на лапландскую почву:

|

"Вся русская Лапландия из-за своего северного расположения непригодна для зернового хозяйства и пригодна только для животноводства. Однако в самой южной части, в районе Паярви и ещё в нескольких местах, карельское население делает ежегодные попытки выращивать зерно; но эти попытки чаще терпят неудачу, чем добиваются успеха. Животноводство, которое, следовательно, должно было быть основным средством к существованию населения, находится здесь, однако, на крайне низком уровне по сравнению с Северной Финляндией или шведской и норвежской Лапландией. Население, которому по религиозным догматам не разрешается более полугода есть мясо и молоко, рассматривает животноводство лишь как второстепенный источник питания наряду с рыбным промыслом. Отсутствие информации и отсутствие связи по-прежнему не позволяет населению разбогатеть на экспорте мяса, масла, шкур и прочего в Норвегию. Изготовление сыра среди населения Русской Лапландии совершенно незнакомо, а масло готовится так плохо, что вряд ли кому-то, кроме самих производителей, доставляет удовольствие."

|

Справедливости ради он подчёркивал, что некоторые православные священники понимают несовместимость жизни в полярных условиях и соблюдения всех постов и разрешают саамам не соблюдать пост. Аналогично поступают и священники в Норвегии, позволяющие коренному населению употреблять в Великий пост пернатую дичь. Возможно, поэтому норвежские саамы порой называют рябчиков «летающей рыбой».

Ученый описывал внешний вид, особенности языка и быт саамов, с которыми он встречался по пути, отмечая интересный переход от полностью кочевой жизни к более-менее оседлой:

|

"Каждая семья меняет место жительства 3-4 раза в год. Весной все лопари переселяются с зимовья к небольшому озеру, где есть удобная возможность для рыбалки и наблюдения за птицами. Некоторые также выходят в море и вместе с русскими и карелами участвуют в большом прибрежном рыболовстве. Позже летом, примерно в Петров день (11 июля), они переселяются на большие внутренние озёра или реки, чтобы заняться ловлей лосося с помощью сетей и лески. В августе они переезжают на осенние местообитания, где помимо рыбалки охотятся на птиц, северных оленей, выдр и медведей. Наконец, к Рождеству они возвращаются на зимние места, где вместе живут в небольших деревушках, называемых погостами. Различные рыболовные и охотничьи угодья распределены между родами и передаются по наследству в семьях с древних времен. В каждом погосте бывает 6, 10, до 20 домов, которые расположены то кучно, то разбросанно, безо всякого порядка. В каждом погосте есть небольшая часовня. Внутри каждой часовни есть стена, в которой есть проход, разделённый на комнаты. В глубине алтарь, а на стенах вокруг, особенно в передней комнате, изображения святых. Перед ними многорожковые деревянные подсвечники. Перед картинами висят лампы, часто украшенные разноцветными птичьими яйцами. Сами образы увешаны пёстрыми платками, лентами или другими тряпками, которыми лопари одаривают своих святых в надежде на помощь во время болезни или другой беды".

|

|

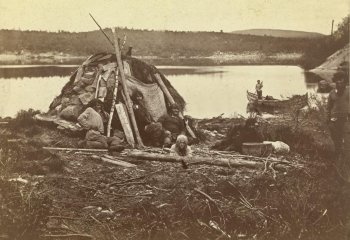

| Йенс Андреас Фриис. Саамское жилище на берегу Туломы. |

Больше удивления у путешественника вызывали не саамы, а карелы и русские. Он сетовал на скудность рациона карелов, пытаясь понять причины их бедности, сокрушался неопрятностью русского быта в Кандалакше и испытывал смешанное с ужасом восхищение перед православными обычаями. Вновь поражала его закалённость русских и их устойчивость к холоду:

| "Я хотел остаться в Ковде до 13 августа, или так называемого Маккавеева дня, когда несколько взрослых должны были креститься в реке, но пришлось довольствоваться объяснениями своего хозяина, как это делается. Дважды в год, а именно 13 августа и 19 января, совершается своего рода всеобщее крещение, когда всякий желающий и чувствующий бремя своих грехов может креститься заново и тем самым очищаться от всякой вины. И молодые, и старые могут проделывать это раз в год или с интервалом в несколько лет. В день, когда происходит такое крещение, священник стоит на берегу реки с распятием в руке. После молитвы и пения он три раза опускает распятие в воду. Когда священник окунает его в третий раз, все кандидаты в крещение, одетые только в одну рубаху, прыгают в воду и летом в таком виде идут в церковь. Зимой во льду прорубается прорубь, и ты тоже прыгаешь в ледяную воду в одной рубашке, а выходя из реки, надеваешь шубу, и в ней идёшь в отапливаемую церковь, где кланяешься и крестишься, пока не высохнешь. "Неужели после такой зимней бани никто не болеет и не простужается?" — спросил я хозяина. "Нет, — сказал тот, -- напротив, после такого только свежее и здоровее становишься! У русских кожа толстая, загорелая от того, что дети летом часто ходят почти голышом. Купающиеся люди выглядят почти такими же смуглыми, как индейцы." |

Гостеприимство и радушие русских поражало путешественника не меньше. В каждом поселении ему выделяли просторное жильё, угощали и вели пространные беседы, помогая с уточнением карт и планированием маршрута. Тем удивительнее стало для него столкновение со староверами Северной Карелии:

|

"В Коле и Кандалакше люди, у которых я жил, были настолько терпимы, что разрешили мне пользоваться их посудой, а здесь, в Княжей, где больше старообрядцев, или староверов, люди более требовательны. Старуха, которая принесла мне молоко, не дала мне в руки посуду. Она произнесла по-русски длинную речь, смысл которой заключался в том, что я не должен пить из её сосуда, потому что, по её мнению, он тогда станет настолько нечистым, что ни один истинно верующий больше не сможет к нему прикоснуться. Настоящий старовер не терпит даже того, чтобы кто-то из его семьи ел его ложкой или ел из его чашки молока, каши или супа. Поэтому я позволил ей налить молоко в чашки, которые хозяин предоставил в наше распоряжение. Сам хозяин, однако, при более близком знакомстве – и благодаря маленьким подаркам его детям – оказался более терпимым и позволил нам пользоваться его посудой. Но после каждого использования тщательно отмывал её в реке и чистил песком (в чём, надо сказать, она очень нуждалась до нашего прибытия)".

|

Материал предоставил:

Владимир Сергеевич Браерский

Группа "Память Кандалакши" https://vk.com/wall-119810215_952

Источник: https://goarctic.ru/korennye-narody-severa/pervyy-fotograf-russkoy-laplandii-turist-etnograf-ekonomist/

Ключевые теги: Кандалакша, Кандалакшский район, история |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:

Записи Э. Леннрота о жизни населения Кандалакшского районаВоспоминания о русской ЛапландииРассказ карела НоусиаКандалакша в конце ХIХ векаКаменные лабиринты Севера (продолжение)

|

|

|